1949年12月,阎锡山等14人,乘坐的飞机,遇寒流无法上升,陈立夫劝阎锡山:“

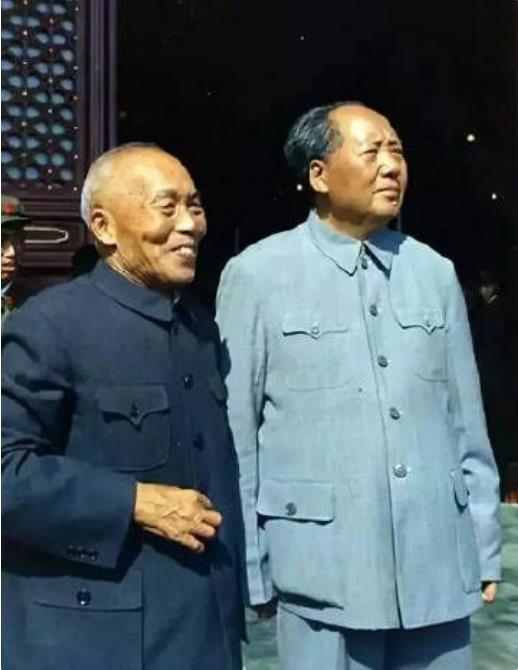

1949年12月,阎锡山等14人,乘坐的飞机,遇寒流无法上升,陈立夫劝阎锡山:“你的十几箱金条,超载了,飞机需减重。”谁知,阎锡山的做法,让陈立夫非常恼火。最终,他只能在不通电的荒郊终老。阎锡山这人,从小在山西五台县河边村长大,家里是做生意的地主,1883年生,早年丧母,靠外祖母拉扯大。九岁进私塾念书,十四岁辍学帮爹管钱庄,放贷收息啥的都干,1900年投机赔光了,父子俩逃到太原躲债。这经历让他学到不少算计的本事,后来考上山西武备学堂,1904年去日本留学,先在东京振武学校,后进士官学校,1909年毕业回国。回国后当教官,加入同盟会,秘密搞革命活动。1911年辛亥革命,阎锡山领头在太原起义,推翻清廷,当上山西都督,从此掌权38年,人称山西王。他治山西时,表面上搞现代化,建学校工厂,推广农业改良,还办中医研究社,派学生出国学科学。但骨子里是军阀,靠灵活联盟保地盘,1927年北伐支持蒋介石,占北京得高位,可1929年又联合冯玉祥李宗仁打中原大战,败了逃大连,1931年和蒋和解回山西。抗日时抵抗日军,但内部冲突多,1939年跟共产党摩擦,1945年内战支持国民党,上党战役损失惨重。1948年太原被围,他加强防务却自己溜走,1949年3月借李宗仁电报飞南京,留下部下顽抗。总之,这人精于权术,保自己地盘第一,从不站错队,但也多次反蒋,留下恩怨。1949年12月9日晚,阎锡山跟陈立夫朱家骅邱昌渭刘士毅等14人从成都新津机场起飞,目的地台湾。飞机上阎带了几十箱金条,这些是从山西残留财产,用来维持家人佣人台湾亲属和老部下生活。其实早在1948年,他就让妻继母儿媳去台湾设阎公馆,另给分居妻找寓所,四儿子送美国置房产。1949年4月,又从上海运金银到台北,转日本买房。飞机飞到四川湖北交界遇寒流,机翼结厚冰,下坠700尺,只能返成都。陈立夫误以为偏航汉口,怀疑策反,准备极端措施,还盯着阎防止异常。降落后,陈问飞行员原因,对方说金条超载,遇寒流无法升。陈找阎商量卸部分金条,阎拒绝,说财产就剩这些,得靠它养人。陈强调阎是政府首脑,台湾等着他们,得优先安全,卸物资取大义。阎权衡后,决定留几名随行人员在成都,金条全带走。这让陈很恼火,觉得阎要钱不要命,不顾集体。飞机再飞顺利到台湾,但这事暴露阎自私,蒋介石知后不信任他。到台湾后,阎锡山短暂主持政务,1949年12月7日至1950年3月7日当行政院长,11月20日至12月7日代理总统,开发布会讲政策,批评国民党不诚信不团结。但蒋介石1950年1月召见,通知改组,阎手下被蒋系替换。3月蒋复职,阎免实职,只得总统府资政和中央评议委员虚衔。先住台北丽水街日式别墅,后避政治迁阳明山菁山。这地方荒凉,杂草半人高,路崎岖步行30分钟到公路,无电无自来水,喝泉水。日本占领时想建农场未成。阎带秘书司机厨师30侍卫宪兵建木板房叫菁山草庐,台风掀屋顶后,用安山岩仿山西窑洞建石屋,加走廊活动。部下开垦地,种柑橘松树,养鸡猪自给。阎每天开会记琐事,写书批评共产主义预言冲突,听京剧不信宗教。除蒋和陈诚各访一次,无人登门。部下从近40减到不足10,因孤寂收入低走人。阎想去美日,蒋不放,说台湾好。1960年患肺炎并发心脏病,口述遗嘱六点:丧事简,收挽联不收幛,灵前供无花木,出殡早,不放声哭,墓碑刻思想日记选段;亲撰挽联指定位置。5月23日逝世,77岁,葬阳明山,墓前水泥中字,奉中道。无子女吊祭,凄凉收场。阎锡山一生算计精明,从军阀时代起就靠灵活站队保山西38年,可到头来在内战中丢地盘,逃台湾还因金条事件得罪人。早年他投机赔本学到教训,后在日本士官学校毕业,革命时抓机会当都督,治省时表面改革实际独裁。抗日抵抗日军却内部搞摩擦,内战支持蒋却自己先跑,留下太原五百完人神话安慰部下灵魂。这人权术高明,多次反蒋如中原大战差点让蒋败北,可蒋记仇,到台湾就踢开他。阎想平衡蒋李宗仁,却成蒋利用工具,李去美后阎无用。晚年隐居菁山,建窑洞思乡,写书发牢骚,但部下散尽,孤独终老。陈立夫监视他,飞机事后告状,加速阎失势。陈立夫这角色也关键,早年留学美学矿,回国投蒋,当秘书组织部长,掌中统特务,CC系头子,蒋家天下陈家党一说就从这来。他监视阎是蒋命令,怕阎投降。飞机事后,陈恼火阎贪财,影响蒋看法。陈自己1949年去台,1950年失势去美养鸡,1967年回台推中医,不问政,晚年倡文化统一中国,2001年逝世101岁。阎事件中陈立场强硬,优先安全,但阎优先财产,暴露人性。阎晚年窑洞生活,思乡却回不去,墓中字标中道哲学,可实际一生偏向自保。部下散因穷苦,阎发不出薪,靠金条维持却众叛亲离。